|

|

|

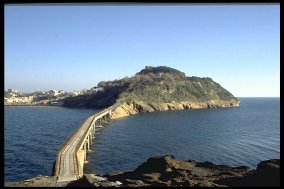

VIVARA, UN'ISOLA SCONOSCIUTA DEL GOLFO DI NAPOLI

L'isola di Vivara forma con Ischia e Procida l'arcipelago flegreo. L'isolotto, esteso circa 30 ettari, è ciò che rimane di un antico cratere vulcanico, la cui parte centrale è oggi sommersa, formatosi circa 55.000 anni fa e successivamente ricoperto dal materiale dovuto all'attività eruttiva dei vicini vulcani di Procida. Alcuni studiosi ipotizzano che anche le esplosioni dell'Epomeo, il vulcano più grande della vicina Ischia, abbiano contribuito alla formazione dell'isolotto.

Il visitatore che accede a Vivara si trova davanti ai colori tipici della macchia mediterranea. Innanzitutto le infinite, fantasmagoriche variazioni delle tonalità del verde: da quello pallido e grigiastro delle Euforbie Arborescenti, a quello cupo e nerastro dei pochi Lecci, a quello vivissimo e denso dei Corbezzoli, del Mirto e del Lentisco. In primavera si aggiunge al trionfo del verde il giallo ravvivante delle Ginestre in fiore e il bianco roseo della fioritura dei Cisti. Le querce sono tutte della specie Roverella, detta botanicamente Quercus pubèscens per la morbida pelosità delle sue foglie. Altra pianta molto diffusa è l'Erica, in passato utilizzata per fabbricare scope, o ricavare pipe. Altre specie sono: la Tazzetta, la Borragine, la Ferula, il Trifoglio bituminoso, i Carrubi. E' così una fioritura continua da febbraio ad agosto, mentre in ottobre appaiono i gialli fiori dell'Inula e dell'Armillaria e in novembre si colora di bianco e di rosso il verdissimo Corbezzolo.

![]() Il

mammifero tipico di Vivara è il coniglio

selvatico,

Il

mammifero tipico di Vivara è il coniglio

selvatico,

introdotto nell'isola a scopo di caccia dal re di Napoli Carlo III circa due secoli fa. Di dimensioni più piccole del normale coniglio, vive in tane scavate sottoterra suddiviso per coppie o gruppi famigliari e delimitando i territori di caccia tramite la deposizione di escrementi. Si ciba di giovani radici e la maggior espansione della specie è avvenuta quando l'isolotto era parzialmente coltivato e quindi nutrirsi era più semplice.

Per quanto

riguarda gli uccelli le specie stanziali sono scarse, la più diffusa è il Gabbiano

reale.

Durante l'inverno si mescolano ai Gabbiani reali le specie minori: il Gabbiano

comune,

il Gabbiano

corallino,

il Gabbiano

roseo,

il Gabbianello

e la Gavina.

Altre specie stanziali sono il Passero

comune,

il Merlo,

più abbondante a Vivara per gli individui che vi svernano provenienti dal Nord;

come del resto anche la Capinera,

l'Occhiocotto

dal canto poco gradevole, lo Scricciolo

dalla sonorità sproporzionata alle minuscole dimensioni. L'uccello più presente

in autunno-inverno è il Pettirosso.

Con lui svernano sull'isola il Tordo,

la Beccaccia,

il Frosone,

la Ballerina

Gialla.

A prile è il grande mese degli uccelli a Vivara. Giungono dall'Africa i Rondoni,

le Rondini,

i Balestrucci,

che intrecciano voli vorticosi, l'Upupa,

che sventaglia a scatti la cresta di piume a scacchiera, l'Usignolo

dal canto sonoro, singhiozzato e metallico. E ancora i Culbianchi,

le Monachelle,

gli Stiaccini,

i Pigliamosche, i Saltimpalo, le Balie. A

maggio

la

Tortora tuba tra gli ulivi

mentre il Cuculo

sembra canzonarla con il suo 'cucù e la Quaglia

fa sentire il suo triritmato richiamo. Quasi mai toccano terra i Gruccioni.

Vengono in gruppi di dieci-trenta individui e si abbandonano ad un volo acrobatico

alternando placide planate a velocissime picchiate. Poi si dileguano e con loro

passa la primavera.![]()

Gli archeologi hanno rinvenuto su Vivara tracce di insediamenti collocabili nell'età del bronzo.

Da queste testimonianze, unite a resti di fusioni, nasce l'ipotesi che dal XVIII al XV secolo a.c. Vivara divenne uno dei principali centri per il commercio del metallo del bacino centrale del Mediterraneo, crocevia obbligato nelle rotte fra oriente e occidente. Questo suo ruolo era legato alla particolare posizione geografica, ideale punto di controllo per l'accesso al golfo di Napoli, e quindi un formidabile avamposto per l'apertura al Medio e Alto Tirreno dove si trovavano i giacimenti minerali, fra i quali il rame. Quest'ultimo costituiva una risorsa strategica, poiché permetteva, fuso con lo stagno, la produzione di bronzo, lega indispensabile per la costruzione di armi, utensili, oggetti ornamentali. Probabilmente all'antico navigante dell'età del bronzo che, entrato nel golfo di Napoli, si dirigeva verso la costa, non passavano inosservati i fuochi che di giorno e di notte punteggiavano la superficie di Vivara. Essi erano prodotti dai forni fusori all'opera per trasformare in oggetti d'uso il metallo che raggiungeva l'isola sotto forma di manufatti, rottami, lingotti. In questo contesto s'inseriscono i naviganti micenei che, provenienti dall'Egeo, lungo le rotte adriatiche e ioniche, fecero di Vivara un importante centro di smistamento e di scambio dei loro raffinati manufatti in ceramica contro le produzioni in bronzo.

Successivamente Vivara rimane per lunghi periodi disabitata.

In epoca romana è probabilmente una riserva di caccia. Nel 1339 Vivara viene ceduta assieme a Procida da Atenulfo ultimo feudatario dei ''da Procida'' a Marino Cossa gentiluomo d'Ischia. Nel 1600 viene messa a coltura, come testimonia la presenza di una villa, risalente al la fine del XVII secolo, strutturata sia come casa padronale, che come fattoria. Altre costruzioni rurali indicano l'utilizzo agricolo del territorio. Le colture privilegiate sono la vite e l'ulivo. Sotto Carlo III il primo dei borboni Vivara, con Procida, diventa Sito reale, un territorio nel quale è vietata la caccia, tranne che al re. L'isolotto viene ripopolato di conigli, caprioli, lepri. Durante il periodo napoleonico vengono costruiti dai francesi tre fortini. L'isola viene ceduta come demanio al comune di Procida nel 1818 con l'uso civico di allignare. Nel 1822 l'isola è ancora disabitata se si esclude una coppia di soldati di guardia alle batterie, che vi rimarranno fino al 1860. L'attività agricola viene progressivamente abbandonata perché troppo onerosa. Nel 1940 l'isola viene ereditata dall'ospedale civico di Procida Albano Francescano e successivamente presa in affitto dalla regione. Dal 1974 l'isola è, per decreto del presidente della giunta regionale, un'Oasi di protezione naturale.